黑龙江省资源型工业城市土地利用冲突时空分异特征研究

崔博艺;孙智一;吴远翔;李朦朦;土地利用冲突可作为一项表征城市发展进程的关键性指标。本研究探讨了黑龙江省资源型工业城市在转型发展中面临的土地利用冲突。将黑龙江省工业城市按照资源禀赋分为三类,以2000、2010和2020年的数据为基础,测度其土地利用冲突分布、强度。研究构建了三项新的冲突分异指数,以评估土地利用冲突的时空分异特征,并利用土地利用转移矩阵测度城市土地利用转型情况。研究结果表明:(1)研究区三类城市土地利用冲突均具有显著的空间自相关性,全局Moran's I≥0.486,20年内土地利用冲突状态分别为持续加剧、先激增后平缓和始终不激烈;(2)三类城市分别呈现出综合工业发展、资源枯竭转型和政策性生态管控的土地转型特征;(3)黑龙江省不同资源禀赋工业城市土地利用冲突的强度变化均与城市发展路径相关。研究结论为制定差异化的东北资源型工业城市转型用地政策提供了新的空间治理视角。

人类文明新形态视阈下生态文明强省的实践启示——以黑龙江省为例

高博文;黑龙江省立足自身生态资源禀赋与国家主体功能区定位,近年来始终积极探索生态文明强省的实践路径。通过对黑龙江省生态文明强省路径的历史演进剖析,其已经历了工业文明主导下的资源开采期、环境意识觉醒与环境初步治理期和生态建设加速与可持续发展探索期,现已进入生态文明建设全面深化与高质量发展期。人类文明新形态视阈下,黑龙江省生态文明强省建设要秉承生态优先原则,坚持制度创新作为生态文明建设的保障,要以胸怀天下的系统观念应对复杂生态调整,要坚持绿色转型作为生态文明建设的核心内驱力,推进“五大文明”协调赋能黑龙江省生态文明建设。从而为同类地区提供可复制的“生态—经济—社会”协同发展范式,也为人类文明新形态建设与可持续发展新路径提供地方实践经验。

国土空间规划“一张图”在公共服务设施配置与布局优化中的应用——以宜兴市为例

王玉婷;曹逸春;国土空间规划“一张图”作为整合多源空间数据、支撑国土空间治理现代化的核心工具,为城镇建设适宜性评价提供了全新的技术路径与方法支撑。本文以宜兴市公共服务设施为研究重点,采用深度综述的方法,系统梳理国土空间规划“一张图”的技术内涵、城镇建设适宜性评价的理论框架,重点剖析“一张图”在宜兴市公共服务设施适宜性评价中的数据整合、指标构建、空间分析及成果应用等关键环节,总结其在提升评价效率、优化公共服务资源配置中的实践价值。研究旨在为同类地区利用“一张图”开展城镇建设适宜性评价提供理论参考与实践借鉴,推动国土空间规划从“多规合一”向“多规融合”深化。

国土空间规划下土地资源弹性配置机制研究

田茹;为进一步探究国土空间规划大背景下如何正确科学开展土地资源弹性配置工作,构建适合现代化社会建设与发展的机制方法,本文以广州市为例,基于实际需求与真实表现,探讨了在国土空间规划实施背景下土地资源弹性配置的实践路径。构建需求引导下的弹性配置目标体系,兼顾经济效益、生态效益和社会效益,形成分区域、分类型的弹性修正机制,实践表明,基于弹性配置机制的土地资源配置有利于提高土地利用效率,促进城市可持续发展,能够为国土空间规划体系下的土地资源优化配置提供新的思路与方法。

面向排水管网健康诊断的多维时空GIS数据模型构建与应用

方毅;随着城市化的进程加快,排水管网病害暴露频率和病害率不断提高,严重影响城市水环境健康安全与防洪排涝能力,精确有效地分析和评价其健康状态是目前实现排水管网精细化管理的迫切需要。本文基于启东高新区排水管网维修项目应用背景,针对排水管网数据碎片化、时空关联性弱、病害判别精准度低等问题,建立可实现健康诊断的管网多维时空GIS数据模型。首先,集成项目相关数据、预处理基础地理数据、管网本体、监测感知数据、检测评估数据等多源时空数据;其次,按照“基础支撑层—时空核心层—健康诊断层”思路设计多维时空GIS数据模型体系;最后基于多维时空GIS数据模型设计应用系统,在启东高新区排水管网维修项目中开展试点应用。结果显示,多维时空GIS数据模型可实现多源数据的一体化管理,病害判别准确率超过95%,有效支撑管网病害检测结果动态追踪、维修决策分析等,显著提高了项目实施效率及管网管理精细化程度,为类似项目的实施起到指引作用。

新型基础测绘体系建设的关键技术与实践路径研究——以山西省太原市为例

吴玉龙;针对传统基础测绘数据更新滞后,要素表达单一等问题,探索新型基础测绘体系建设的技术方法与实施路径。以太原市为例,突破倾斜摄影与激光雷达融合建模,AI驱动要素智能识别等关键技术构建“空天地网”协同数据采集体系在迎泽区、汾河流域与西山矿区开展分区试点建立多层级地理实体数据库实现季度级增量更新。建成核心城区652km2实景三维模型,地理实体识别准确率达94.3%,数据更新周期从年度缩短至季度,形成“分区试点—协同采集—动态更新”的可推广实践模式为自然资源监管与城市精细化治理提供高精度时空信息支撑。

黑龙江省黑土地保护利用标准化评价探讨

单景才;徐搏;黑土地是保障我国粮食安全的关键资源,以其深厚的腐殖质层和优良的肥力特性被誉为“土壤中的黄金”,是我国重要的农业战略资源。黑龙江省作为黑土地核心分布区,黑土地的保护与利用直接关系到国家粮食安全。本研究基于土地可持续利用理论,针对当前黑土地面临的水土流失、地力退化等突出问题,通过文献分析和专家咨询,从土壤质量、生态保护和生产管理三个维度构建了24项指标的黑土地保护标准化评价体系。运用层次分析法(AHP)确定各指标权重,其中土壤质量指标权重最高0.637,耕地质量提升等级0.194和土壤有机质含量0.181等核心指标尤为突出。研究揭示了当前黑土地保护工作中存在的管理机制不健全、资金支持不足和科技支撑薄弱等问题,并提出了强化政府统筹、加大政策支持、推动科技创新等对策建议。研究成果为黑龙江省黑土地保护政策的制定和实施提供了科学依据,对保障国家粮食安全和实现农业可持续发展具有重要意义。

国土空间优化下的土地承包经营权整合路径——以红花岗为例

徐荣均;李国洋;江波;针对西南山地丘陵地区耕地细碎化、权属分散与产业低效对国土空间优化构成的制约,本研究选取遵义市红花岗区为研究对象,系统探索土地承包经营权的整合路径。目的在于优化农业空间布局、降低产权流转成本、激活土地价值。方法上,采用“空间重构—产权创新—产业升级”三位一体模式:基于国土空间规划构建粮食生产核心区、特色农业集聚区、农旅融合示范区三级功能区;依托GIS技术与“三调”数据,创新“股权化流转+虚拟地块合并”产权机制;立足山地垂直分异特征,发展纵向加工延伸、横向农旅融合、立体分层生态的产业链条。该路径显著提升空间治理效能,在实施后,耕地机械化率由38%提高至65%,流转成本降低73%,土地综合产值增长5-10倍。研究构建的“多规融合统筹空间、数字技术激活产权、生态立体升级产业”整合范式,为西南山地丘陵地区平衡粮食安全、生态保护与产业发展目标提供了一条有效路径,对深化乡村振兴背景下的土地制度改革具有参考价值。

测绘地理信息技术在耕地保护动态监管协同中的应用——以茂名市国土变更调查为例

杨添淇;耕地作为保障国家粮食安全和生态可持续发展的基础性资源,其保护工作面临着日益严峻的挑战。国土变更调查是掌握耕地变化动态、落实耕地保护政策的关键手段,而测绘地理信息技术的快速发展为提升调查效率与监管精度提供了坚实支撑。本文以茂名市为例,探索构建“耕地保护工作平台”的协同监管路径。研究提出了基于遥感监测、GIS分析和大数据集成的智能化调查模式,建立“市级统筹、县级主责、乡镇联动、村级落实”的四级联动责任体系,并完善评估反馈机制。基于测绘地理信息技术的动态监管体系可有效提升耕地变化识别能力与图斑处置效率,为构建高效、闭环、可追溯的耕地保护监管体系提供了技术支撑和实践参考。

基于GIS的黔中隐伏铝土矿三维建模与资源潜力评估——以清镇汪家寨矿区为例

高文坚;杨德浩;黔中地区是我国重要的铝土矿资源富集区,隐伏矿体的精准预测与资源潜力评估对深部找矿具有重要意义。本文以清镇汪家寨矿区为例,综合地质、地球物理、地球化学及钻孔数据,基于GIS平台构建隐伏铝土矿三维地质模型,结合地质统计学与机器学习算法,开展资源潜力定量评价。研究揭示了隐伏矿体的空间展布规律及主控因素,圈定了资源潜力靶区,验证了三维建模与GIS空间分析在隐伏矿床勘查中的高效性与可靠性。研究成果可为黔中地区铝土矿资源勘探提供科学依据与技术支撑。

岩溶矿区地表塌陷与土地利用变化的耦合关系研究

蒋可;贵州苗岭岩溶矿区因独特地质条件与高强度矿业开发,地表塌陷与土地利用变化问题突出,探究二者耦合关系对区域可持续发展具重要意义。本研究以贵州苗岭岩溶矿区为研究区,运用实地调查、遥感解译、GIS空间分析及构建耦合度与协调度模型,剖析地表塌陷与土地利用变化的耦合关系。发现地表塌陷具时空分布规律,规模形态多样,由地质与人为因素共同诱发,对土地资源、基础设施等影响深远;土地利用变化受自然与人为因素驱动,矿业开发是关键驱动力;构建高精度模型,可用于不同矿区对比及情景模拟。未来需通过生态修复、智能采矿、土地集约利用等多措施协同治理,改善二者耦合关系,促进矿区可持续发展。

山区边坡崩塌地质灾害治理工程设计案例分析——以广宁县某崩塌项目为例

施春辉;为解决广宁县螺岗学校后山因强降雨引发的崩塌灾害问题,针对该区域离教学楼近、降水集中、需保障正常教学等治理难点,以保障全校师生安全为目标,开展边坡治理工程设计研究。通过现场踏勘明确地质条件,采用瑞典条分法结合理正岩土计算软件进行稳定性分析,最终确定“削坡减载+锚杆框架梁+混凝土挡墙+绿化+截排水”综合治理方案。治理后边坡安全系数达1.45-1.50,满足一级安全等级要求,有效解决了复杂环境下的边坡治理难题。该案例可为山区学校及近建(构)筑物区域的崩塌灾害治理提供技术参考。

城市扩张对水资源和水环境的脱钩关系研究——以南宁市岩溶含水层保护性开发为例

黄之巍;黄春阳;吴朋青;梁爽;谢维安;当前我国依然处于城市建设与扩张的重要阶段,平衡城市发展与环境保护关系对城市稳定发展影响较大。如何在满足城市发展需求、维持城市持续稳定发展的同时,避免城市发展对周围区域岩溶含水层造成较大的干扰与破坏,保持含水层的结构稳定,是当前城市发展中必须着重解决的问题。本研究通过对比城市扩张导致的水使用量增加以及水污染增加对岩溶含水层造成的扰动,从实现需求增加与岩溶含水层干扰脱钩角度出发,提出通过脱钩措施避免城市扩张对岩溶含水层造成过大扰动。最后以南宁市为案例,就如何实现降低扰动进行了案例以及数据的具体分析。

科教融汇协同育人模式的探索与构建——以哈尔滨环大学大院大所创新创业生态圈为例

吴松涛;周小新;彭晓;教育、科技、人才协同发展是推动科技自立自强与区域高质量发展的重要支撑。在东北老工业基地全面振兴的背景下,哈尔滨依托其高校集群、科研院所和国家级创新平台,推动建设“环大学大院大所创新创业生态圈”,探索以科教融汇为核心的协同育人模式。在梳理德国、美国、英国等国家以及国内典型科教融合实践经验的基础上,系统分析哈尔滨生态圈的资源基础、空间结构与建设成效,总结其在产学研用协同、多主体联动和创新生态营造等方面的优势特点。进一步从协同育人视角提出平台共建共享、多学科交叉课程体系构建、实践教学与创新创业贯通机制完善、师资队伍建设与人才双向流动强化等优化路径。研究表明,环大学大院大所创新创业生态圈有效促进科技创新与人才培养深度耦合,为哈尔滨乃至黑龙江省高质量发展提供持续创新动能,同时也为其他区域推进创新创业生态圈建设及完善科教融汇协同育人模式提供可借鉴的经验。

数字地质填图在高校地质实习中的应用与挑战

王师捷;王冠;商宇航;杜添添;张博;本文系统探讨了数字地质填图系统在高校地质实习中的应用现状、显著优势与面临的突出挑战,并提出针对性对策。数字地质填图契合行业发展趋势,能大幅度提高教学效率,但过度依赖导致学生地质思维能力弱化;冗余功能也会增加学习负担;同时,兼具地学专业背景与信息技术能力的复合型师资短缺。针对上述挑战,本文提出多维度解决路径:构建“数纸结合、能力递进”培养链优化教学体系;构建适配化教学环境;打造“双师型”教学共同体强化师资队伍;建立全方位考核体系激发学生参与。研究为高校科学应用数字地质填图技术,平衡技术效率与地质思维培养,提升地质实践教学质量提供理论参考与实践指导。

数智化转型背景下人工智能与会计学专业融合发展的路径探索

高尚;孙晨卉;时薛原;吴丽娜;倪明辉;在人工智能技术深度渗透经济社会各领域的背景下,会计行业正经历从核算型向智能决策型转变的根本性变革,这一变革对高校会计学专业的人才培养、课程体系与教学模式提出了全新的要求。本文以人工智能与会计学专业融合发展为核心,深度剖析人工智能对传统会计学专业人才需求、知识体系及教学模式等各方面的重塑作用;发现当前高校在人才培养目标、课程体系、师资队伍及实践平台等各方面存在的问题;最后提出融合发展策略,为会计学专业数智化转型提供参考。

人工智能在景观生态学课程中的融合路径——从“知识灌输”到“智慧共创”

张正昱;陈慧灵;以人工智能与高等教育深度融合为背景,聚焦景观生态学课程,探索从“知识灌输”向“智慧共创”的教学范式转型。针对传统教学模式在知识理解、能力培养与学习参与上的局限,提出以定制化教学智能体为核心,构建“教师—智能体—学生”三元互动的智慧共创路径。通过课前概念解析、课堂动态交互、项目实践赋能与考核评价智能化等环节,AI作为导师、助理与伙伴,深度介入教学全流程,有效提升学习兴趣、自主学习能力、批判性思维与团队协作能力。实践表明,该路径不仅破解了传统教学困境,也重塑了师生角色与教学结构,为推动高等教育数字化转型与创新型人才培养提供了理论支持与实践范式。

“红色文化”融入高校专业实践教学的路径探索与构建——以安徽省土地资源管理专业为例

徐玉婷;万祥祥;费罗成;程超;孙道明;土地资源管理专业是响应社会经济发展需求和国家管理需求的重要应用型专业,而实践教学是土地资源管理专业的生命线。基于我国土地制度和土地资源管理专业的“公共管理”的属性,土地资源管理教育尤其应该在专业实践教学体系中提高学生思想政治素养,撒下红色文化资源传承的种子。以安徽省红色文化资源为例,遵循“价值-关联-路径”的研究思路,挖掘安徽红色文化资源与土地资源管理专业实践教学关联,研究红色文化融入专业实践教学的有效路径,总结实践教学中实现价值引领、坚定理想信念的模式,为行业培养具有专业知识和理想信念的新型应用型人才,同时也为其他高校土地资源管理专业及其他同类专业课程思政的建设提供参考。

“新工科”双师型教师队伍建设——以民办高校风景园林专业为例

王术晶;汤海斌;本文基于《关于加快建设发展新工科实施卓越工程师教育培养计划2.0的意见》的政策要求,研究如何构建中国特色、国际领先的工程教育体系,推动我国从工程教育规模大国向质量强国转型。研究目的在于探索新工科背景下风景园林专业教育的改革路径,以适应科技革命、产业变革和国家战略需求。采用政策分析、案例比较与实践调研相结合的方法,围绕八项核心任务提出改革策略。研究表明,通过更新教育理念、创新教学模式、强化协同育人、提升师资实践能力、深化国际交流等举措,可有效促进工程教育质量提升。结论指出,系统性改革是推动工程教育高质量发展的关键,需以产教融合、创新创业和国际化为重点,实现教育体系优化升级。研究为新工科建设提供理论支撑与实践参考。

黑龙江省土地学会

<正>黑龙江省土地学会成立于1964年,原名黑龙江省土地利用学会,1981年经省科协批准升格为一级学会,更名为黑龙江省土地学会。2013年,被省民政厅民间组织管理局评为3A级社会组织。学会由全省土地科技工作者自愿组成,是依法登记的学术性法人社会团体。始终秉承“服务、沟通、合作、发展”的宗旨,积极宣传贯彻国家相关政策法规、围绕土地科技及相关领域开展国内外学术交流、课题研讨、科技项目评估、科技文献和标准编审、组织技术攻关等。同时,学会致力于国外科技团体和工作者的沟通交流、承担政府部门转移的社会职能、组织开展全省土地规划机构乙级推荐评审工作及向党和政府反映土地科技工作者的意见和要求,维护其合法权益。

城市更新背景下的老旧小区公共空间适老化改造设计研究

史秀;自2020年老旧小区改造实施以来,各地区面临诸多矛盾和难题,其中适老化改造问题尤为突出。随着老龄化加剧,老旧小区中老年人口比例增加,其生活需求和出行安全成为重要考量,如何将适老化改造融入老旧小区整体改造成为亟待解决的关键问题。本研究旨在探讨老旧小区公共空间的适老化改造,以提升老年人的居住品质和生活质量。本研究发现,老旧小区的公共空间改造需要综合考虑老年人的行为尺度、活动特征以及出行时距。因此,本文提出通过对近宅生活圈、组团生活圈和社区生活圈的功能精准划分,以及无障碍设施和绿化改造的优化等策略,显著提升老年人的户外活动体验。本研究强调生态康养性的重要性,通过合理的植物配置和景观设计,为老年人创造一个健康、舒适的生活环境,为老旧小区公共空间适老化改造提供了新的切入点和方法。

老旧小区成片连片微改造策略探索与实践——以广州北站东侧片区老旧小区微改造为例

利智锋;本文基于微改造模式的迭代发展,通过分析单个老旧小区微改造的局限性,引出在新时代城市更新背景下探究成片连片微改造在完善片区基础设施、提升街区环境品质和强化资源统筹协调利用的重要意义。同时以广州北站东侧片区为例,通过现场数据收集、居民意愿摸查、专营企业座谈等方式,因地制宜制订实施策略,强化对于资源的统筹利用,优先解决片区各类型基础设施问题;挖掘片区历史文化特点,改善城镇整体景观风貌,还原城市历史记忆;充分利用政府公房资源,完善片区公服设施配套,提升居民幸福指数;提出街区城市运营理念,引入企业整合片区资源并对街区进行运维管理,实现片区长效管养。最后对成片连片微改造的实践经验进行总结,形成可复制可推广的改造模式,为老旧小区成片连片微改造提供了理论依据和实践指导。

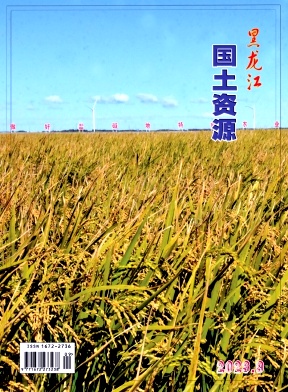

东北黑土地的形成、现状与演化趋势——东北黑土地的前世今生

张悦;赵东阁;王心圆;汪莹;刘家睿;闫永生;黑土地是“耕地中的大熊猫”,在中国主要分布在黑龙江省、吉林省、辽宁省和内蒙古自治区东部,以生产力极强和肥力极高而著称,对保障国家粮食安全具有重要作用。本文在梳理东北黑土地相关文献的基础上,结合黑土地地表基质调查成果,对东北黑土地的形成过程、分类情况、分布范围、理化特征、演化趋势、保护目标以及保护措施等进行系统梳理,客观科普东北黑土地的“前世今生”,以期提高公众对东北黑土地的认知与重视程度,为保护东北黑土地提供参考。

我省建设占用耕地耕作层土壤剥离利用问题研究

汤永玲;宋英赫;<正>建设占用耕地耕作层土壤剥离利用是将建设项目占用耕地区作为剥离区,将土地整治、高标农田建设、矿山生态修复或城市绿化等项目区作为利用区,通过工程手段对剥离区耕作层土壤进行剥离,将其覆盖到利用区,增加利用区土层厚度、改善土体构型、提高养分水平,提升耕地质量。

人工智能赋能环境设计专业教学改革的实证研究——项目驱动法对学生学习成效与创新力的影响

张爽;梁旭方;本研究探讨“AI辅助设计+项目驱动式教学(PBL)”模式对环境设计专业学生创新能力与学习成效的影响,针对传统教学效率低、创意受限及协作不足的痛点,构建“技术赋能-项目实践-学习成效-创新能力”四维理论框架。基于建构主义与TAM模型,以吉林省三所高校186名学生为对象,分为实验组和对照组开展6周准实验。实验组采用AI工具(Stable Diffusion)生成方案并实施PBL协作,对照组沿用传统教学。量化数据表明,实验组后测学习动机(3.95±0.39)、创新倾向(3.85±0.52)及作品评分(81.7±5.3)显著优于对照组(p<0.05),AI工具缩短60%创意周期,PBL提升团队协作效能;质性分析显示,技术接受度(β=0.43)与协作强度(β=0.37)是创新力的核心预测因子。研究表明,“AI+PBL”通过技术赋能与协作实践双轮驱动,有效提升设计思维与创新能力,为教育数字化转型提供实证范式。优化路径需关注教师技术培训、资源适配及分层教学策略,以应对学生技术接受度差异。

东北黑土地的形成、现状与演化趋势——东北黑土地的前世今生

张悦;赵东阁;王心圆;汪莹;刘家睿;闫永生;黑土地是“耕地中的大熊猫”,在中国主要分布在黑龙江省、吉林省、辽宁省和内蒙古自治区东部,以生产力极强和肥力极高而著称,对保障国家粮食安全具有重要作用。本文在梳理东北黑土地相关文献的基础上,结合黑土地地表基质调查成果,对东北黑土地的形成过程、分类情况、分布范围、理化特征、演化趋势、保护目标以及保护措施等进行系统梳理,客观科普东北黑土地的“前世今生”,以期提高公众对东北黑土地的认知与重视程度,为保护东北黑土地提供参考。

基于GEE平台的三江平原地区植被覆盖度时空动态及驱动因素分析

孙林楠;翁婷婷;常晓晴;李全峰;三江平原作为国家粮食安全核心区,其植被覆盖度(fractional vegetation coverage, FVC)动态变化对黑土保护与农业可持续发展至关重要。本文整合2000-2020年MODIS遥感影像、气象、社会经济与土地利用数据,基于Google Earth Engine(GEE)平台构建长时间序列FVC数据集,结合Theil-Sen趋势分析、土地转移矩阵及XGBoost模型,揭示三江平原FVC时空演变规律及其驱动机制。结果表明:(1)2000-2020年间,三江平原FVC整体呈微弱上升趋势,速率为0.0025/yr,生长季平均FVC最大值为0.79;(2)驱动因子中降水量(8.8393mm/yr)和平均地表气温(0.0441℃/yr)随着时间的推移也呈微弱上升趋势,土地利用类型中耕地面积增加,由林、草、水域等转化而成。(3)驱动因素分析表明,土地利用类型是影响FVC变化的主要因素(贡献率约52%),其后依次为降水量(22%)、气温(12%),而地区GDP(约9%)和人口密度(约5%)等社会经济因素的作用相对较弱。本文为协调三江平原粮食生产与生态保护提供数据支撑,建议优先管控耕地,加强林草恢复与水域保护。

基于多指数融合的遥感水体提取方法研究

李壮;张璇璞;张淇;姜楠;高若珩;岳湃;水体提取作为遥感技术在水资源管理、环境监测和灾害预警领域的重要应用方向,其方法选择直接影响实际应用效果。本研究选取归一化差异水体指数(NDWI)、改进型归一化差异水体指数(MNDWI)、陆地表面水体指数(LSWI)及自动水体提取指数(AWEI)四种典型方法进行对比分析。基于Landsat8卫星影像数据,在完成辐射校正与大气校正预处理基础上,选择典型地貌特征区域作为实验区,采用定量精度评估与目视判读相结合的方法,系统考察不同指数在各类地表环境中的适用性。通过构建混淆矩阵结果显示:NDWI方法在开阔水域提取中总体精度达94.52%,Kappa系数为0.87,综合性能最优,适合大范围水体快速识别;MNDWI在混合光谱干扰场景下表现出更强抗干扰能力;LSWI在植被覆盖区域可有效区分植被与水体,漏提率较低;AWEI在建筑密集区和山体阴影区域提取完整度提升显著。最后通过对比四种水体提取方法,认为NDWI水体提取方法适用于该研究区。

无人机遥感与多光谱成像在矿山环境修复监测中的集成应用研究——以广东某重金属污染矿区动态监测为例

莫怡劲;针对矿山生态修复监测中传统手段时空分辨率不足等问题,本研究构建无人机遥感与多光谱成像集成应用框架。通过硬件平台优化、数据预处理及特征提取,结合机器学习算法,构建植被、土壤、水体多维度生态参数反演模型。以广东北部某Cd、Pb重金属污染矿山(超标1.8倍与1.5倍)为研究对象,实验结果表明:各模型反演精度较高,修复区植被覆盖度、土壤p H值、水体COD浓度等指标改善显著。研究为矿山生态修复精准施策提供了理论依据与技术工具。

收缩城市低效工业用地识别与空间分布特征分析——以牡丹江建成区为例

张郝萍;衣霄翔;荆莹;付朝华;随着城市高质量发展对存量土地再开发需求的增长,低效工业用地治理成为落实节约集约用地战略的关键议题之一。我国收缩城市在人口持续减少的过程中,存量空间调整滞后,导致大规模低效工业用地累积,对空间发展产生一定消极影响。东北地区作为典型收缩区域,工业用地低效化问题突出,亟需精准识别与治理。本文以收缩城市牡丹江市建成区为研究对象,构建“产业经济—环境可持续性—空间形态—土地利用”四维识别体系,运用CRITIC-TOPSIS法识别并揭示空间集聚规律。结果表明,基于多维度识别体系精准识别出潜在低效利用型和低效粗放利用型用地分别有596.80hm2和199.55hm2,这两种类型在空间上具有一定集聚规律,呈现“核心区遗留型、边缘区无序型、产业走廊衰退型、园区周期波动型”四种类型;基于此,提出“测算诊断—分区施策”的治理机制,依据空间集聚特征实施差异化策略和分类指引,为低效工业用地再开发提供精准化路径,为我国收缩城市低效工业用地识别与治理提供理论支撑与方法创新。